セブンイレブンの上げ底問題とその言い訳について、詳しく知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。特に、大きな話題となった社長の発言や、顧客の声に鈍感とも受け取れる企業の姿勢が問題視されています。長年にわたりSNSなどで指摘されてきたこの問題は、企業のトップの発言によって、さらに大きな注目を集める事態となりました。

この記事では、問題となった弁当などを他社と比較しつつ、そもそも上げ底をやめたのかという最新の噂までを網羅的に解説します。一連の騒動を深く理解するための一つのまとめとして、ぜひ最後までご覧ください。

- セブンイレブンの上げ底問題が起きた背景

- 社長の発言がなぜこれほど炎上したのか

- 競合他社と比較して見えるセブンの現状

- 上げ底に関する最新の動向と今後の課題

セブンイレブンの上げ底と言い訳が招いた問題

- ネットで指摘された上げ底問題とは

- 火に油を注いだ社長の強気な発言

- 顧客が感じた不信感と経営の鈍感さ

- SNSで拡散した問題の弁当容器

- 他社商品との比較で浮き彫りになる点

ネットで指摘された上げ底問題とは

セブンイレブンをめぐる「上げ底問題」は、ここ数年で急に浮上したわけではありません。実際には、2010年頃からSNS上などで、商品の内容量が外見から受ける印象よりも少ないのではないか、という指摘が散見されるようになりました。

この問題は、主に弁当容器の形状に端を発します。容器の底が不自然に持ち上げられていたり、中央部分に傾斜がつけられていたりすることで、内容量を実際よりも多く見せかけている、というのが消費者からの主な指摘です。このような手法は、価格を据え置いたまま実質的に内容量を減らす「ステルス値上げ」の一環ではないか、と疑念を抱かれる原因となりました。

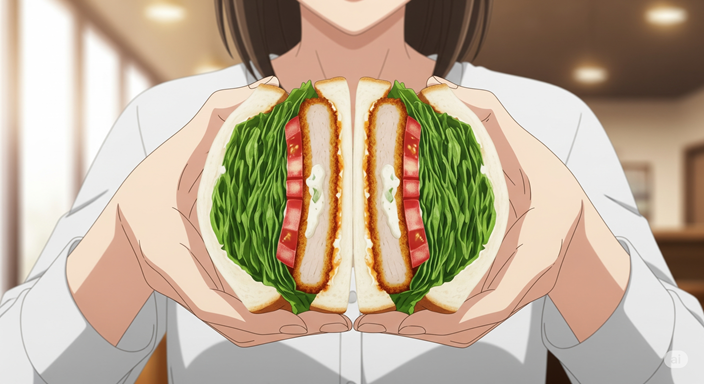

問題は弁当だけに留まりません。例えば、サンドイッチでは陳列時に見える断面にだけ具材を集中させ、見えない部分はスカスカになっている「ハリボテ」疑惑が指摘されました。また、飲料のパッケージでは、中身が入っていない上部まで液体と同じ色で印刷し、満杯に入っているかのように見せるデザインが「内容量詐欺」だと物議を醸したこともあります。

これらの指摘は、個別の商品に対する不満を超えて、企業全体の姿勢に対する不信感へとつながっていきました。消費者が商品を購入する際の期待を裏切る行為と受け取られ、長年にわたって燻り続けてきた問題です。

火に油を注いだ社長の強気な発言

長年くすぶり続けていた「上げ底疑惑」に、まさに火に油を注ぐ形となったのが、セブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長の発言でした。2024年10月に報じられたインタビュー記事で、永松社長はネット上の疑惑を真っ向から否定しました。

記事によると、社長は「なってませんでしょう?(笑)」「そんなアコギなことはできないんですよ」とコメント。さらに、弁当容器に傾斜があるのは電子レンジでの加熱効率を上げるためだと説明し、「スーパーとか他のところ見てご覧なさいよ。どっちが上げ底かと」「事実をもって投稿してほしい」と、むしろ消費者の認識やSNSへの投稿姿勢に問題があるかのような見解を示したのです。

この発言は、多くの消費者から「傲慢だ」「現場を理解していない」と厳しい批判を浴びる結果を招きました。長年消費者が抱いてきた不信感に対して、具体的なデータや丁寧な説明で応えるのではなく、一笑に付すかのような態度や他社との比較論に終始したことが、さらなる反発を呼んだと考えられます。

また、「事実をもって投稿してほしい」という言葉は、疑惑を投稿してきた消費者の責任を問う姿勢と受け止められました。企業として自らの商品を省みる前に、消費者のモラルに原因を転嫁したかのような印象を与えてしまい、くすぶっていた炎が一気に燃え広がる最大の要因となったのです。

顧客が感じた不信感と経営の鈍感さ

今回の騒動で浮き彫りになったのは、セブンイレブン経営陣と顧客との間に存在する、認識の大きな隔たりです。顧客が長年にわたって感じてきた「騙された」という不信感に対し、経営陣は「一部のネットユーザーが騒いでいるだけ」と、問題の深刻さを軽視していた可能性がうかがえます。

顧客視点の欠如

セブン&アイの創業者である故・伊藤雅俊氏は、自ら店舗で商品を購入し、品質に問題があれば厳しく指摘したという逸話が残っています。顧客がどう感じるかを想像する感性を重視していましたが、今回の社長の発言からは、そうした顧客視点よりも、業界のルールや技術的な理由といった企業側の論理を優先する姿勢が感じられます。

消費者が問題にしているのは、容器の傾斜がルールで何パーセントと決まっているかではありません。手に取った商品が、見た目の印象よりも明らかに少なく感じられるという、ごく素朴な「がっかり感」です。この感情に寄り添うことなく、一方的に「事実ではない」と断じてしまう姿勢こそが、経営の鈍感さを象徴していると言えるでしょう。

悪評を放置したリスク

悪い評判は、放置する期間が長ければ長いほど、払拭するのが難しくなります。10年以上前から指摘されていたにもかかわらず、公式に丁寧な説明や見解を示す機会を設けてこなかったことも、不信感を根深いものにしました。もし、もっと早い段階でプラスチック削減のための容器リニューアルなどのタイミングに合わせ、形状の正当性を丁寧にアピールしていれば、今回のような大きな騒動には至らなかったかもしれません。

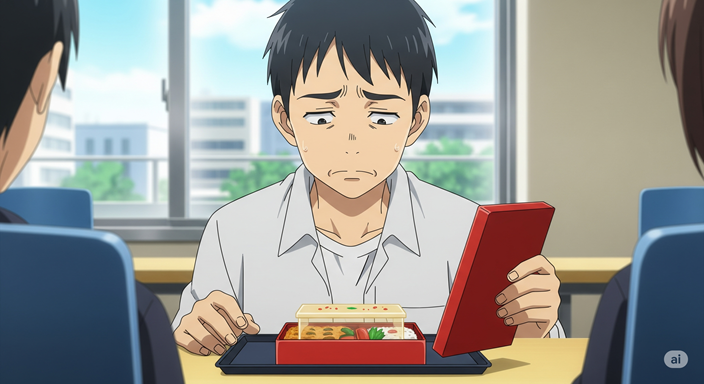

SNSで拡散した問題の弁当容器

SNSで「上げ底」の象徴として特に多く拡散されたのが、特徴的な形状を持つ弁当容器でした。これらの容器は、一見すると分かりにくいものの、消費者の不信感を招くいくつかの巧妙な工夫が施されていると指摘されています。

代表的な例の一つが、容器の底が二重構造になっているタイプです。外側の容器は大きく見えますが、実際に食材が入っている内側の容器を取り出すと、全体の半分程度の深さしかないことが分かります。購入時には気づきにくく、食べ終わった後にその構造を知って裏切られた気持ちになる消費者が続出しました。

もう一つは、容器の中央部分に向かって、なだらかな傾斜がついているタイプです。社長が「レンジでの加熱効率のため」と説明したのがこの形状ですが、消費者からは「少ない量でも中心部が盛り上がって見えるため、ボリュームがあるように錯覚させるのが目的ではないか」と見なされています。特にパスタなどの商品でこの形状が多用され、実際に食べ始めるとすぐに底が見えてしまうという報告が相次ぎました。

これらの容器は、裏側から見ただけでは上げ底だと判別しにくいように作られているケースも多く、巧妙さがかえって消費者の怒りを増幅させる結果となりました。単なるコスト削減や機能性の追求という企業の主張だけでは、消費者が抱く「意図的に誤魔化そうとしている」という印象を拭い去ることは困難でした。

他社商品との比較で浮き彫りになる点

永松社長が「他と比べてご覧なさいよ」と発言したことで、かえって消費者は競合他社の商品に目を向けることになりました。そして比較の結果、セブンイレブンの「コスパの悪さ」が一層際立つという皮肉な状況が生まれています。

近年、ローソンやファミリーマートは、顧客満足度を高めるための施策を積極的に打ち出しています。例えば、「お値段そのまま!47%増量作戦」のような、期間限定で人気商品の内容量を大幅に増やすキャンペーンは、SNSでも大きな話題となり、集客に成功しています。これは、物価高騰に悩む消費者心理を的確に捉えた戦略です。

一方、セブンイレブンは「金のシリーズ」に代表されるような高品質・高価格帯の商品展開に力を入れてきましたが、消費者からは「セブンは高い」というイメージが定着しつつありました。そこに上げ底問題が重なったことで、「高い上に量も少ない」という最悪の印象を与えてしまったのです。

実際に、直近の業績を見るとその差は顕著に現れています。

| コンビニチェーン | 2024年6月~8月期 既存店売上高前年比(概算) |

| セブン-イレブン | 3ヶ月連続で前年割れ |

| ファミリーマート | 3ヶ月連続で前年比増 |

| ローソン | 3ヶ月連続で前年比増 |

※各社月次情報に基づく傾向

このように、競合が増益を続ける中でセブンイレブンだけが苦戦する「一人負け」状態となっています。消費者は正直であり、価格と内容量、そして企業姿勢を総合的に判断しています。他社との比較は、セブンイレブンが直面する課題の深刻さを明確に示していると言えるでしょう。

セブンイレブンの上げ底と言い訳の最新情報

- 上げ底をやめたという噂の真相は

- 永松社長の発言に対する世間の反応

- これまでの論争の簡単なまとめ

- 消費者の声に鈍感だったセブンの姿勢

- 最新の業績から見える顧客離れ

上げ底をやめたという噂の真相は

社長の発言による大々的な炎上を経て、「セブンイレブンは上げ底をやめた・改善した」という声が一部で見られるようになりました。実際に、問題視された飲料パッケージのデザインが、誤解を招きにくいものに変更されるなどの動きは確認されています。

しかし、弁当やサンドイッチに関しては、消費者の評価は依然として厳しいままです。上げ底と指摘された容器の使用をやめて商品を値上げしたものの、「値段が上がっただけで、内容量は少ないまま」という不満の声が多く聞かれます。特にサンドイッチは、値上げ後も「具材が断面にしか入っていない」状況は改善されず、むしろサイズが小さくなったと感じる消費者もおり、「改悪だ」として再炎上する事態にもなりました。

これらの状況から判断すると、「上げ底を完全にやめた」と断言するのは難しいようです。企業側は批判を受けて一部商品の見直しを行ったものの、多くの消費者が納得するレベルでの改善には至っていないのが現状と考えられます。長年続いてきたステルス値上げなどによって失われた信頼は根深く、容器の形状を少し変えたり、単に値上げをしたりするだけでは、消費者の不信感を払拭するのは容易ではないでしょう。

永松社長の発言に対する世間の反応

前述の通り、永松社長のインタビューでの発言は、SNSを中心に極めて厳しい批判にさらされました。その反応は、主に以下のような内容に集約されます。

まず、「なぜそんなに強気なのか」「現場を知らないのでは」といった、社長の姿勢そのものへの疑問です。消費者が長年抱いてきた不満に対し、寄り添うどころか挑戦的とも取れる態度に、多くの人が驚きと失望を感じました。企業のトップとして、顧客の声に真摯に耳を傾けるべきだという意見が多数を占めました。

次に、「論点がずれている」という指摘です。消費者は「過去のセブンイレブンの商品」と比較して内容量が減ったと感じているのに対し、社長は「他社やスーパーの商品」との比較論を展開しました。この噛み合わなさが、「問題をすり替えようとしている」というさらなる不信感を招きました。

そして、「具体的な根拠がない」という批判も多く見られました。加熱効率のためという理由は、加熱を必要としないサンドイッチや飲料の疑惑には当てはまりません。全ての疑惑をまとめて「事実ではない」と断言するには、あまりにも説明が不十分だと受け止められたのです。

結果として、この発言は鎮火どころか炎を拡大させ、セブンイレブンに対するネガティブなイメージを決定的なものにしてしまいました。企業トップの発言が、いかに大きな影響力を持つかを示す事例となったと言えます。

これまでの論争の簡単なまとめ

ここまでの一連の論争を整理すると、その流れは大きく3つの段階に分けることができます。

第一段階は、「疑惑の発生と拡散」です。2010年頃から、SNSを中心にセブンイレブンの弁当やサンドイッチ、飲料などに対して「上げ底」や「ハリボテ」といった内容量を誤魔化しているのではないかという指摘が始まり、徐々に拡散していきました。

第二段階は、「社長の発言による炎上」です。2024年10月、永松社長がインタビューでこれらの疑惑を「なってませんでしょう?(笑)」と一笑に付し、消費者に責任を転嫁するかのような発言を行ったことで、くすぶっていた不満が一気に爆発し、社会的な注目を集める大きな騒動へと発展しました。

第三段階は、「業績への影響と信頼の失墜」です。炎上をきっかけに、消費者のセブンイレブン離れが加速。ローソンやファミリーマートが増益を続ける中、セブンイレブンだけが減収となる「一人負け」状態に陥りました。企業の鈍感な姿勢が、ブランドイメージの低下と実際の顧客離れに直結した形です。

このように、長年の不信感の蓄積に、トップの不適切な発言が加わることで、企業の信頼が大きく損なわれるという典型的な炎上事例となりました。

消費者の声に鈍感だったセブンの姿勢

今回の騒動の根底にあるのは、企業としてのリスクマネジメントの欠如であり、消費者の声に対する鈍感な姿勢です。企業にとって、SNSなどで発生するネガティブな評判は、見て見ぬふりをできるものではなくなっています。

本来であれば、疑惑が広がり始めた初期段階で、企業として正式な見解を表明し、消費者との対話の場を設けるべきでした。例えば、容器の形状変更の意図(環境配慮や機能性向上など)を丁寧に説明し、消費者からの疑問に誠実に答える姿勢を見せていれば、ここまで大きな不信感にはつながらなかった可能性があります。

しかし、セブンイレブンは長年にわたりこの問題を事実上放置し続けました。その結果、消費者の間では「疑惑は事実なのだろう」「企業は隠蔽しようとしている」という心証が固まっていきました。このような状況下で、トップが何の説明もなしに疑惑を全面否定すれば、反発を招くのは当然の結果です。

この一連の対応は、消費者が企業に求める「誠実さ」や「透明性」といった価値観を、経営陣が十分に理解していなかったことを示唆しています。消費者の声を単なるクレームとしてではなく、事業改善のための貴重なフィードバックとして捉える感性が、今のセブンイレブンには求められているのかもしれません。

最新の業績から見える顧客離れ

社長の発言による炎上が、単なるネット上のお祭り騒ぎで終わらなかったことは、最新の業績が何よりも雄弁に物語っています。前述の通り、セブンイレブンは国内コンビニ大手3社の中で唯一、既存店売上高が前年割れを続ける苦しい状況にあります。

この背景には、もちろん物価高騰による消費者の節約志向もありますが、同じ条件下にある競合他社が売上を伸ばしていることを考えると、「セブンイレブン離れ」が起きていると考えるのが自然です。上げ底問題や社長の発言によって決定づけられた「コスパが悪く、不誠実な企業」というイメージが、消費者の店舗選びに直接的な影響を与えているのです。

現在、親会社であるセブン&アイ・ホールディングスは、不振のスーパー事業(イトーヨーカ堂)を分離し、社名を「セブン-イレブン・コーポレーション」に変更するなど、主力のコンビニ事業に経営資源を集中させる大きな変革期にあります。しかし、その生命線であるはずの国内コンビニ事業の足元が揺らいでいるのは、極めて深刻な事態です。

どれだけ大きな経営改革を掲げても、日々の買い物で商品を手にする顧客の信頼を失ってしまっては意味がありません。業績の悪化は、顧客離れという形で突きつけられた、最も厳しい評価と言えるでしょう。

総括:セブンイレブンの上げ底と言い訳

この記事で解説してきた「セブンイレブンの上げ底と言い訳」に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- 上げ底問題は2010年頃からSNSで指摘され始めた

- 弁当の二重底や傾斜、サンドイッチのハリボテなどが問題視された

- 価格を維持しつつ内容量を減らすステルス値上げの一環と見なされた

- 2024年10月に永松社長がインタビューで疑惑を真っ向から否定

- 「なってませんでしょう?(笑)」という発言が消費者の感情を逆なでした

- 加熱効率のためという説明は他の商品には当てはまらず説得力を欠いた

- 消費者に責任を転嫁するかのような発言が炎上を拡大させた

- 長年疑惑を放置してきた企業の鈍感な姿勢が不信感の根底にある

- 競合他社は増量キャンペーンなどで顧客満足度を向上させている

- 比較の結果、セブンの「一人負け」状態が業績データで明らかになった

- 炎上後に一部商品は改善されたが、抜本的な解決には至っていない

- 値上げしただけで内容は変わらないという批判も根強く残っている

- 企業トップの不適切な発言がブランドイメージを大きく損なった典型例

- 最新の業績悪化は、深刻な顧客離れが起きていることを示している

- 企業の信頼回復には、顧客の声に真摯に耳を傾ける姿勢が不可欠