「セブンイレブンの底上げ弁当は、もうなくなったの?」と疑問に思っていませんか。SNSで大きな話題となったセブンイレブンの弁当やサンドイッチに関する問題は、いつから始まり、現在どうなっているのでしょうか。多くの消費者が感じたステルス値上げへの不信感に対し、社長はどのような見解を示したのか、また消費者庁の動きはあるのか気になるところです。この記事では、セブンイレブン側の言い訳とされた説明から、ローソンやファミリーマートといった競合他社の動向までを徹底比較し、セブンイレブンが底上げをやめたとされる真相に迫ります。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- セブンイレブンの底上げ問題が始まった経緯と具体的な事例

- 上げ底疑惑に対するセブンイレブン側の公式見解と社長の発言

- ローソンやファミリーマートといった競合他社の戦略との比較

- 「底上げをやめた」とされる現在のセブンイレブンの商品の状況

セブンイレブンが底上げをやめたと言われる背景

- 批判はいつから始まったのか

- 問題視された上げ底弁当の構造

- 中身が少ないと指摘のサンドイッチ

- 実質的なステルス値上げとの声

- 容器の工夫というセブン側の言い訳

批判はいつから始まったのか

セブンイレブンに対する「上げ底」などの批判が消費者の間で本格的に広がり始めたのは、2020年頃からと考えられます。この時期、SNSを中心に、購入した商品の写真付きの投稿が相次ぎ、容器の構造や内容量の少なさに対する不満の声が目立つようになりました。

発端となったのは、お弁当の容器が実際の内容量よりも多く見せるような形状になっているという指摘です。その後、サンドイッチの具材が断面部分にしか入っていない「ハリボテ」問題や、飲料のパッケージが量を誤認させるデザインであるとの批判にも発展しました。

そして、これらの批判が再び大きく注目されるきっかけとなったのが、2024年10月に報じられたコンビニ大手3社の中間決算でした。ローソンとファミリーマートが増益を確保した一方、セブンイレブンが減益になったと報じられたのです。実際の減益の主な要因は海外事業の不振でしたが、SNS上ではこの報道が国内商品の品質問題と結びつけられ、「上げ底のせいだ」「消費者を裏切った結果だ」といった形で、これまで溜まっていた不満が一気に噴出する事態となりました。このように、消費者の声が可視化されやすいSNSの普及が、批判の拡大に大きく影響したと言えます。

問題視された上げ底弁当の構造

消費者の間で特に問題視されたのが、一部の弁当で採用されていた特異な容器の構造です。一見すると十分な量が入っているように見えますが、実際に食べ進めると見た目の印象よりも内容量が少ないと感じるよう、様々な工夫が凝らされていました。

二重容器と傾斜構造

代表的な例として挙げられるのが、容器が二重になっているタイプです。外側の容器は大きく見えますが、実際に食材が入っている内側の容器はかなり小さく、外側の容器の半分程度の深さしかないという事例が報告されています。これでは、購入時に期待したボリュームとの間に大きなギャップが生まれてしまいます。

また、容器の底が平らではなく、中央部分が山のように盛り上がっている「上げ底」構造も頻繁に指摘されました。ご飯やおかずが乗っている部分の底を高くすることで、少ない量でも容器いっぱいに詰まっているように見せる効果があります。実際に容器を裏返しても分かりにくい巧妙な設計になっており、購入してフタを開けるまで気づきにくい点が、消費者の不信感をさらに増幅させる原因となりました。これらの構造は、単なる量の問題だけでなく、消費者を意図的に誤認させようとしているのではないか、という疑念を招くことになったのです。

中身が少ないと指摘のサンドイッチ

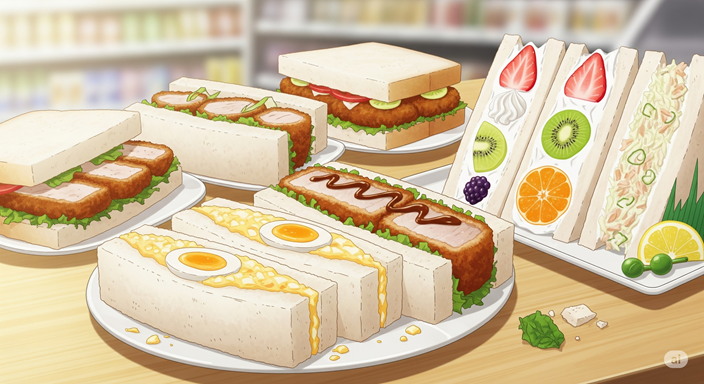

弁当の上げ底問題と並行して、サンドイッチの内容量についても厳しい指摘が相次ぎました。特に「ハリボテサンドイッチ」や「スカスカサンドイッチ」という言葉で批判されたのが、具材の見せ方に関する問題です。

この問題の核心は、パッケージの正面から見える断面部分にだけ具材を重点的に配置し、パンの内側や奥の部分にはほとんど具材が入っていないという点にあります。消費者は陳列棚に並んだサンドイッチの断面を見て、具材がたっぷり入っていると期待して購入します。しかし、実際に食べてみると、見える部分以外はパンばかりでがっかりするという経験がSNS上で数多く共有されました。

例えば、ハムやレタスのサンドイッチで、手前に見える一枚だけが大きく、奥はほとんど空洞だったという報告や、たまごサラダが断面に薄く塗られているだけで、中はスカスカだったという事例がありました。2022年末から2023年初頭にかけては、「ツナサンドにツナがほとんど入っていない」という投稿が相次ぎ、これも大きな話題となりました。

このような手法は、見た目の豪華さと実際の内容量のギャップを生み出し、消費者に「騙された」という強い感情を抱かせました。商品の魅力を最大限に伝えたいという意図があったのかもしれませんが、結果としてブランドの信頼を損なう一因となってしまったと考えられます。

実質的なステルス値上げとの声

セブンイレブンの「上げ底」や「ハリボテ」といった手法は、多くの消費者から「実質的なステルス値上げではないか」という厳しい声をもって受け止められました。ステルス値上げとは、商品の価格を据え置いたまま、内容量を減らしたり品質を落としたりすることで、事実上の値上げを行うことを指します。

消費者がこの問題を深刻に受け止めた理由は、その巧妙さにあります。通常の価格改定であれば、値札を見れば値上げしたことが分かります。しかし、容器の形状を変えたり、見えない部分の具材を減らしたりする方法は、購入時には気づきにくく、後になってから「裏切られた」と感じることが多いのです。原材料価格の高騰など、企業側がコスト削減を迫られる事情は理解できるものの、その方法が不誠実だと映ってしまいました。

特に、長年にわたりセブンイレブンの品質を信頼し、愛用してきたファンやリピーターほど、この「騙された感」は大きかったようです。SNSでは「正直に値上げしてくれた方がまだ納得できる」「顧客を欺くようなやり方はやめてほしい」といった意見が数多く見られました。この一連の騒動は、単に商品の量が少ないという問題に留まらず、企業としての誠実さや顧客との信頼関係そのものが問われる事態へと発展したのです。

容器の工夫というセブンイレブン側の言い訳

相次ぐ批判に対し、セブンイレブン側はこれらの容器の形状が意図的な「上げ底」や「かさ増し」ではないと説明しています。公式な見解として挙げられているのは、主に「機能性」と「環境配慮」の2つの側面からの理由です。

機能性を目的とした形状

セブンイレブンは、容器の底に設けられた凹凸や傾斜について、電子レンジで加熱する際に熱が均一に伝わるようにするための工夫であると説明しています。特に弁当の中央部分は熱が通りにくいため、底を高くすることで温めムラを防ぎ、より美味しく食べられるように設計しているという主張です。また、輸送時の衝撃から中身を守るための耐久性や、店舗での陳列しやすさも考慮した結果、現在の形状になったとしています。

環境配慮のための設計

容器が二重になっている弁当については、環境問題への配慮が理由として挙げられました。プラスチックの使用量を削減するために容器の素材を薄くする必要があり、そのままだと強度が不足してしまいます。そこで、薄い容器を二枚重ねることで、強度を保ちながらプラスチックごみの削減を実現している、というわけです。

しかし、これらの説明は多くの消費者にとって、内容量が少なく見える現状を正当化するための「言い訳」と受け止められてしまいました。機能性や環境配慮が目的だとしても、結果的に消費者が量を誤認してしまうのであれば、表示方法などにさらなる配慮が必要だったのかもしれません。

セブンイレブンは底上げをやめた?現状を解説

- 消費者庁の見解や法的な問題は

- 永松社長の発言と会社の姿勢

- 増量で対抗するローソンの戦略

- ファミリーマートの容器との比較

- 現在のセブンの商品は改善された?

- セブンイレブンが底上げをやめた真相まとめ

消費者庁の見解や法的な問題は

セブンイレブンの一連の商品表示については、法的な観点から景品表示法の「優良誤認表示」にあたるのではないかという指摘がなされています。優良誤認表示とは、実際の商品やサービスよりも著しく良いものであると偽って表示し、消費者の判断を誤らせる行為を禁じるものです。

具体的には、容器の構造で内容量を実際よりも多く見せかける「上げ底弁当」や、中身の少ない「ハリボテサンドイッチ」、そして飲料のパッケージデザインがこれに該当する可能性が考えられます。特に2021年に販売された「練乳いちごミルク」は、カップにいちご果肉のソースが入っているかのような赤い模様が印刷されており、内容量を誤認させるとして大きな批判を浴びました。

ただ、現時点(2025年8月時点)で、消費者庁がセブンイレブンのこれらの問題に対して、正式な調査を行ったり、行政処分や是正勧告を出したりしたという公式な発表はありません。SNS上では「消費者庁は動くべきだ」といった声も上がりましたが、法的に「著しく優良であると示す」表示であると認定するには、客観的な基準や証拠が必要となり、そのハードルは決して低くないのが実情です。

したがって、法的に違法であると断定されたわけではありませんが、消費者に誤解を与えかねない表示方法が、ブランドイメージの低下や顧客離れにつながったことは否定できないでしょう。

永松社長の発言と会社の姿勢

一連の批判が巻き起こる中、セブン‐イレブン・ジャパンの永松文彦社長は、メディアの取材に対して公式な見解を示しています。2024年10月に文春オンラインが報じたインタビュー記事の中で、永松社長は「上げ底」問題に直接言及しました。

この中で社長は、容器の底が上がっている事実自体は認めつつも、それは消費者を欺くためのものではないと明確に否定しました。前述の通り、主な目的は電子レンジで商品を温める際に、中まで均一に熱を伝えるための必要な工夫であると説明しています。その上で、他社と比較しても露骨な上げ底はしておらず、「アコギなことはできないんですよ」と述べ、企業として不誠実な商売をする意図はないことを強調しました。

この発言は、会社としての公式な姿勢を示すものであり、批判に対して正面から回答しようとする態度が見られます。しかし、この説明がすべての消費者の納得を得られたわけではありませんでした。SNSなどでは、「目的がどうであれ結果的に量が少なく見える」「それならそうと分かるように表示すべき」といった反論も多く見られ、企業側の論理と消費者が抱く感情との間には、依然として埋めがたい溝が残っていることが浮き彫りになりました。会社の姿勢としては誠実な対応を心掛けているものの、消費者の信頼を完全に回復するには、さらなる時間と具体的な取り組みが必要になると考えられます。

増量で対抗するローソンの戦略

セブンイレブンが「ステルス値上げ」と批判される一方で、競合のローソンは全く逆の戦略で消費者の心を掴みました。それが、定期的に実施される「盛りすぎチャレンジ」キャンペーンです。

このキャンペーンは、おにぎりや弁当、サンドイッチ、スイーツといった人気商品の価格を据え置いたまま、重量を47%増量するというもので、その圧倒的なお得感が大きな話題を呼びました。物価高で消費者の節約志向が強まる中、この「正直な増量」はSNSで爆発的に拡散され、「ローソンすごい」「こういうのを待っていた」と絶賛の声が相次ぎました。

ローソンの戦略が巧みだったのは、単なる安売りではなく、「お祭り感」や「エンターテインメント性」を演出した点です。キャンペーン期間中は、多くの消費者が「盛りすぎ」商品を求めて店舗に足を運び、品切れが続出するほどの盛況ぶりを見せました。これは、商品の量を減らすセブンイレブンの姿勢とは対照的に映り、結果としてローソンのブランドイメージを大きく向上させることに成功したのです。

このように、消費者の不満やニーズを的確に捉え、それを大胆なキャンペーンに結びつけたローソンの戦略は、セブンイレブンからの顧客流出を招き、コンビニ業界の勢力図にも影響を与えた重要な一因と言えるでしょう。

ファミリーマートの容器との比較

ローソンと同様に、ファミリーマートもまた、消費者の満足度を高める戦略で支持を集めています。特に注目されたのが、「お値段そのままデッカくしちゃいました」キャンペーンや、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」でのボリューム感を重視した商品展開です。

ファミリーマートも物価高騰に対応しつつ、消費者の期待に応える形で商品の魅力を高めるアプローチを取りました。では、実際の容器はどうなのでしょうか。一部メディアによる3大コンビニの弁当容器比較では、興味深い違いが見られました。セブンイレブンの「幕の内398」の容器は、中央が盛り上がっている特徴的な形状だったのに対し、ファミリーマートやローソンの同価格帯の弁当容器は、比較的平坦な構造であったと報告されています。

| コンビニ名 | 商品名(参考例) | 価格(税込) | カロリー(参考) | 容器の特徴(要約) |

| セブンイレブン | 幕の内398 | 429円 | 638kcal | 容器の中央が山のように盛り上がっている |

| ファミリーマート | 肉コンボ!ミックス弁当 | 550円 | 747kcal | わずかなくぼみはあるが、比較的平坦 |

| ローソン | これがのり弁当 | 567円 | 871kcal | 傾斜はなく平たい構造 |

注:商品は2024年時点のものです。カロリーは公式サイトの情報に基づく場合があります。

もちろん、これは数ある商品の中の一例に過ぎません。しかし、セブンイレブンが機能性を主張する特殊な形状の容器を採用している一方で、競合他社はよりシンプルな容器で商品の魅力を伝えようとしている傾向が見て取れます。消費者が他社の商品と見比べた際に、セブンイレブンの容器に対して「上げ底ではないか」という疑念を抱きやすい状況があったことは、データからも推測されます。

現在のセブンの商品は改善された?

長年にわたる消費者からの厳しい批判を受け、セブンイレブンも少しずつ商品の改善に取り組んでいる様子が見られます。特に、SNSで大きく問題視された商品については、パッケージの変更や仕様の見直しが行われました。

パッケージデザインの変更

例えば、内容量を誤認させると批判された「練乳いちごミルク」などのジュース類は、その後、誤解を招きにくい透明な部分が多いパッケージデザインに変更されました。これにより、外から実際の内容量が確認しやすくなり、消費者からは「改善された」と好意的な声も上がっています。

弁当容器と価格の見直し

問題の核心であった弁当の「上げ底」についても、変化が見られます。一部の消費者からは、炎上後に発売された新しい弁当では、上げ底容器の使用をやめ、その代わりに価格を正直に引き上げるようになったとの指摘があります。これは、不信感を持たれる「ステルス値上げ」から、分かりやすい価格改定へと方針を転換した結果と見ることができます。

しかし、すべての商品で消費者が納得する改善が進んでいるわけではないようです。サンドイッチに関しては、値上げが実施されたものの、「具材の量は依然として少ないままではないか」「サイズが小さくなった気がする」といった、むしろ「改悪」と捉える声も根強く残っています。

このように、セブンイレブンは批判を真摯に受け止め、改善に向けた努力を始めていますが、一度失った信頼を完全に取り戻すには、全商品にわたる継続的で誠実な対応が不可欠と言えそうです。

セブンイレブンが底上げをやめた真相まとめ

この記事で解説してきた内容の要点を、以下にまとめます。

- セブンイレブンの上げ底問題は2020年頃からSNSを中心に顕在化した

- 弁当容器の中央が盛り上がっている構造などが具体的に指摘された

- サンドイッチは見える部分にだけ具材を寄せる手法が批判された

- これらの手法は実質的なステルス値上げだと消費者に受け取られた

- セブンイレブン側はレンジ加熱や耐久性を高めるための工夫と説明

- 永松社長はインタビューで意図的な上げ底を公式に否定した

- 消費者庁による法的な処分や是正勧告は現時点で行われていない

- 景品表示法の優良誤認表示に該当する可能性は一部で指摘されている

- 競合のローソンは「盛りすぎ」キャンペーンで顧客から高い評価を得た

- ファミリーマートも増量企画や分かりやすい容器で支持を集めた

- 他社との容器比較ではセブンイレブンの形状が特異であるとの報告もある

- 批判を受け、一部のジュース類では誤認しにくいパッケージに改善された

- 弁当は値上げと共に上げ底容器が改善されたという声が見られる

- 一方でサンドイッチは値上げ後も改善が不十分だとの意見が根強い

- 消費者の信頼を完全に回復することが今後の大きな課題となっている